검찰은 한 전 총리가 추징금을 한 푼도 내지 않는 등 사실상 자진 납부를 거부한데다 추징에 대비해 재산을 고의로 빼돌린 정황이 드러나 어쩔 수 없이 '영치금 추징'에 나설 수밖에 없었다고 밝혔다.

영치금은 교도소 내에서 수감자가 음식이나 생필품을 구입하는 데 사용할 수 있도록 가족이나 지인 등이 교도소에 맡겨둔 돈이다.

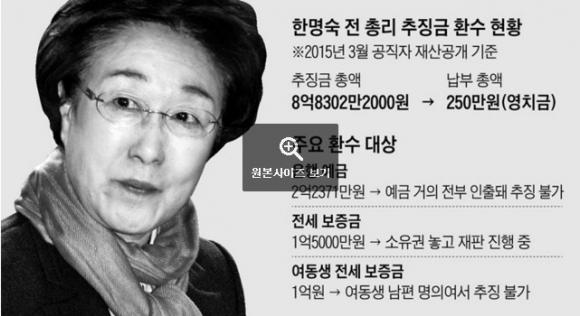

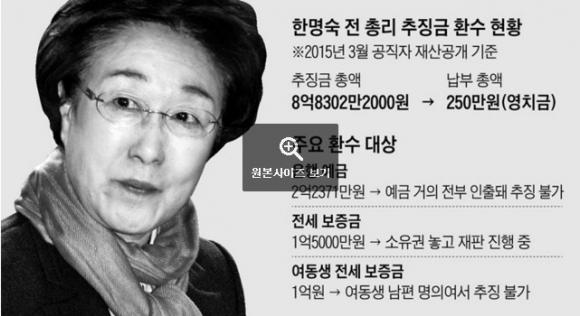

헌정(憲政) 사상 첫 여성 총리이자 야당 대표를 지낸 한 전 총리는 작년 8월 대법원에서 불법 정치자금 수수 혐의로 징역 2년의 실형에 추징금 8억8300여만원을 선고받았다.

한 전 총리는 서울구치소에 수감되는 순간까지 '정치 탄압'이라고 주장하며, 검찰 수사는 물론 법원 판결까지 인정하지 않았다.

추징금 환수에 나선 검찰은 수차례의 납부 통보에도 한 전 총리 측이 꿈쩍하지 않자 전담팀까지 만들어 재산 찾기에 나섰다.

|

|

|

| ↑↑ 추징금 관련 내용(사진출처 : 조선일보) |

| ⓒ 옴부즈맨뉴스 |

|

한 전 총리는 국회의원 신분이던 지난해 3월 공직자 재산공개에서 2억2371만원의 은행 예금과 1억5000만원의 아파트 전세 보증금 등을 본인 명의 재산이라고 신고했다.

검찰은 이 아파트 전세 보증금(1억5000만원)을 압류했다. 아파트 주인이 이 돈을 법원에 공탁(供託)했고, 작년 12월 법원은 전세 보증금 전액을 검찰이 추징할 수 있도록 결정했다.

한 전 총리 측은 이 마저 내지 않으려는 것 같다. '전세 보증금은 한 전 총리 남편의 재산'이라며 소송을 제기해 재판이 진행 중이다.

검찰 확인 결과 한 전 총리는 2013년 9월 16일 2심에서 유죄 판결을 받자 나흘 뒤인 20일 남편 명의로 전세계약서를 다시 작성한 것으로 확인되었다.

검찰 관계자는 "2심 판결 후 명의를 남편 앞으로 바꿔놓고 공직자 재산공개에서는 본인 재산으로 신고한 것은 앞뒤가 맞지 않는다"고 말했다. 한 전 총리가 국회의원 시절 재산 신고했던 은행 예금도 대부분 이미 인출해 갔다.

검찰은 한 전 총리가 받은 불법 정치자금 중에서 그의 여동생에게 전달돼 여동생의 전세 자금으로 쓰인 1억 원에 대해서도 압류는 했지만 실제 추징은 쉽지 않은 상황이라고 한다. 전세 아파트의 명의가 한 전 총리 여동생의 남편으로 되어 있기 때문이다.

검찰 관계자는 "추징금은 원칙적으로 본인 명의의 재산을 대상으로 하는 것이라 이미 다른 사람에게 넘어간 재산에 대해서 추징이 쉽지 않다"고 말했다.

일부에서는 검찰이 총리를 지낸 정치인에 대해 영치금까지 추징한 것을 두고 '지나친 조치'라고 반발하고 있다.

적은 액수의 추징금은 안 내면서 영치금을 쌓아둔 범죄자에 대해 영치금을 추징하는 경우가 간혹 있지만, 이름이 널리 알려진 수감자의 영치금을 추징한 것은 거의 전례가 없기 때문이다.

검찰 관계자는 "검찰이 오죽하면 영치금 추징에 나섰겠느냐. 해야 할 일을 한 것일 뿐 다른 의도는 없다"며 "약값이나 생필품 구매 등에 쓸 수 있도록 10만원 정도만 남기고 나머지 영치금을 추징했다"고 말했다.

추징금은 벌금과 달리 노역(勞役)으로 대신할 수 없고, 3년이 지나면 시효(時效)가 지나 내지 않아도 된다. 추징금 시효를 10년으로 연장할 수 있는 이른바 '전두환 추징 특별법'이 2013년 만들어졌지만, 한 전 총리는 이 법의 적용을 받지 않는다.

한 전 총리의 혐의는 정치자금법 위반인데, 뇌물수수 등 공무원 범죄에만 국한된 특별법 적용 대상이 아니기 때문이다.

1997년 2205억원의 추징금을 선고받고도 재산이 없다며 버티던 전두환 전 대통령은 특별법이 만들어지고 대대적인 검찰 수사가 진행되면서 현재 추징금을 50% 넘게 납부했고, 가족 명의로 된 부동산도 내놓은 상태다.

이 사건이 벌어졌던 고양시에 거주하고 있는 한 시민은 “영치금까지 환수한 것은 다소 지나친다는 생각도 들지만 총리까지 지낸 분이 추징금을 내지 않으려고 꼼수(편법)를 쓴 행위는 비난 받아도 마땅하다”는 말을 했다.