사형수의 마지막 말 ˝웃으며 가겠습니다˝ 형 집행 교도관 눈물 쏟아

마지막 사형집행 1997.12.30 서울구치소 사형장 입회 검사 '그날의 기억'

옴부즈맨 기자 / ombudsmannews@gmail.com 입력 : 2017년 12월 26일 09시 05분 입력 : 2017년 12월 26일 09시 05분

|

|

|

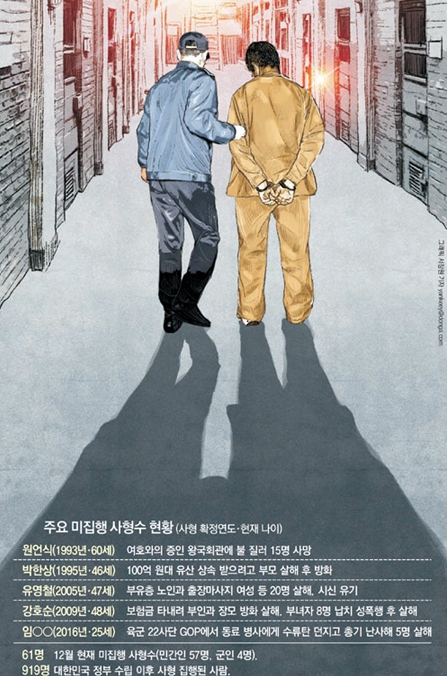

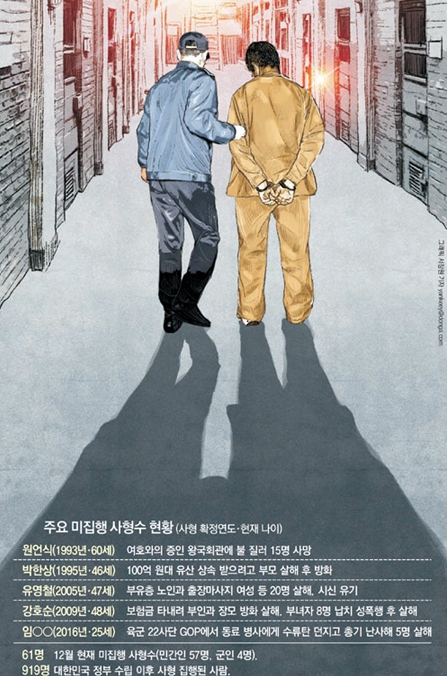

| ↑↑ 주요 미집행 사용수 현황(사진 = 동아일보) |

| ⓒ 옴부즈맨뉴스 |

|

[서울, 옴부즈맨뉴스] 신용재 법률취재본부장 = 날마다 극악한 범죄자를 접하고 이들을 감옥에 보내는 일이 일상인 검사에게도 사형장 입회는 쉽게 지워지지 않는 기억이다.

국가의 명령으로 누군가의 목숨을 끊고, 그 죽음을 확인해야 했던 일은 평생 마음 한구석에 무겁게 남아 있다.

우리나라에서 마지막으로 사형이 집행됐던 1997년 12월 30일, 경기 의왕시 서울구치소 사형장에 입회했던 전직 검사 A 씨(63)의 입을 통해 20년 전 그날을 재구성했다.

1997년 12월 30일은 유난히 추웠다. 을씨년스러웠다. 집을 나설 때부터 마음이 착잡했다. 서울구치소로 향하는 발걸음은 어느 때보다 무거웠다.

당시 나는 서울지검 공판부의 10년 차 수석검사였다. 사형 집행 입회는 검찰 관행상 공판부 말석 검사의 몫이다. 하지만 우리 부서 막내 검사는 겁이 많았다. 도저히 못하겠다고 버티는 후배를 억지로 떼밀 수는 없었다. 내키지 않았지만 결국 부서 최선임인 내가 대신 입회하기로 했다.

그날 전국적으로 23명의 사형수에 대해 사형이 집행됐다. 내가 담당한 서울구치소의 집행 대상자는 총 5명이었다. 모두 강도, 살인 등을 저지른 중범죄자였다. 서울구치소 사형장은 사동(수형자들이 수용된 건물)과 20∼30m 떨어진 곳에 있다. 사형장에 들어서면서 ‘큰 탈 없이 순조롭게 끝났으면 좋겠다’고 끊임없이 되뇌었다.

집행 대상자 5명 중 2명은 죄를 자백한 이들이고 나머지 3명은 사형 판결이 확정될 때까지 혐의를 부인해온 터였다. 힘들더라도 죄를 부인하는 사람부터 먼저 사형 집행을 하는 편이 진행 순서상 수월하겠다고 생각했다. 5명 가운데 수사 단계부터 대법원에 이르기까지 자신의 죄를 끝까지 부인했던 한 사형수를 가장 먼저 사형장에 세우기로 결정했다.

곧 첫 번째 사형수가 교도관의 손에 이끌려 3.3m² 남짓한 사형장에 들어섰다. 가슴팍에는 사형수를 뜻하는 빨간 표찰이 달려 있었다. 수갑과 포승줄에 묶인 채였다.

“이름과 본적, 주소가 어떻게 됩니까?”

사형수의 신원을 확인하고 범죄 사실을 고지했다.

“수형번호 ○○○○번은 19○○년 ○월 ○일 ○○사건으로 사형을 선고받았습니다. 맞죠?”

“네.”

사형수는 예상과 달리 담담했다. 인정 신문이 끝나고 사형수에게 최후진술(유언 의식) 기회를 주었다. “마지막으로 하고 싶은 말 하세요.”

“웃으면서 가겠습니다.” 의외의 반응이었다. 오히려 옆에 서있던 교도관이 눈물을 쏟았다. 사형수가 교도관을 돌아보며 말했다. “나도 웃으면서 가는데 교도관님이 왜 눈물을 흘리세요. 그동안 감사했습니다.” 그때서야 눈물을 훔친 교도관이 “편안히 가라”며 마지막 인사를 건넸다.

짧은 종교 의식을 마치고 형을 집행했다. 교도관이 사형수를 의자에 앉히고 사형수의 목 위로 밧줄을 걸었다. 얼굴에는 흰 복면을 씌웠다.

“누르세요.” 내 지시에 맞춰 부교도소장이 스위치를 눌렀다. 사형장 바닥이 순식간에 꺼졌다. 사형수가 앉아 있던 자리에는 팽팽하게 당겨진 밧줄이 흔들리고 있었다. 5분, 아니 10분쯤 짧은 침묵이 흘렀다.

의사와 함께 아래층에 내려가 사형수의 숨이 끊어졌는지 확인했다. 미동조차 없었다. 시신을 실어 내보냈다. 형 집행에 걸린 시간은 총 40분 남짓이었다. 그날 그런 식으로 5명의 사형수를 차례로 보냈다.

사형수 중 개인적 부탁을 하거나 범죄에 대해 이야기한 사람은 없었다. 대부분 곁에 선 교도관에게 “감사하다”는 짧은 인사를 남겼을 뿐이다.

오후 1시경 모든 형 집행이 끝났다. 사형장을 나서며 ‘다행이다’라는 생각을 했다. 만약 한 사람이라도 자신의 범행을 끝까지 부인했다면 어땠을까. 지금도 상상하기조차 싫은 일이다.

검찰청에 돌아오자 공판부 부장검사가 “이런 날은 그냥 집에 들어가면 안 된다”며 술을 마시자고 했다. 맨 정신으로 버티기 힘든 나를 위해 동료 검사들이 오후 내내 열심히 술을 들이켰다. 마치 그날 하루를 지워버리려 몸부림치듯. 하지만 20년이 흐른 지금도 사형장을 가득 채웠던 정적과 싸늘한 공기는 오늘 일인 듯 생생하다.

그동안 그날 얘기는 거의 꺼낸 적이 없다. 사람 죽이는 게 뭐 좋은 일이라고. 이제는 20년쯤 됐으니 말을 해도 되지 않을까 생각했다. 법조인으로서 형사소송법이 바뀌지 않는 한 사형은 집행하는 게 옳다고 생각한다. 그게 아니라면 법을 바꾸어야겠지... |

옴부즈맨 기자 / ombudsmannews@gmail.com  입력 : 2017년 12월 26일 09시 05분

- Copyrights ⓒ옴부즈맨뉴스. 무단 전재 및 재배포 금지 -

|

|

가장 많이 본 뉴스

아고라

OM인물

|